阙是中国的礼仪之门,道路之始。嵩山汉代三阙是中国祭祀建筑实物的可溯之根,是中国现存仅有的三座庙阙和最早的国家级礼制建筑遗存,是石雕史上的中国之最,距今已有1800多年的历史。它反映了我国古代的民俗、风情、生活状况和灿烂文化,展示了我国古代建筑、雕刻、书法艺术等门类的艺术品格,具有极高的历史价值。

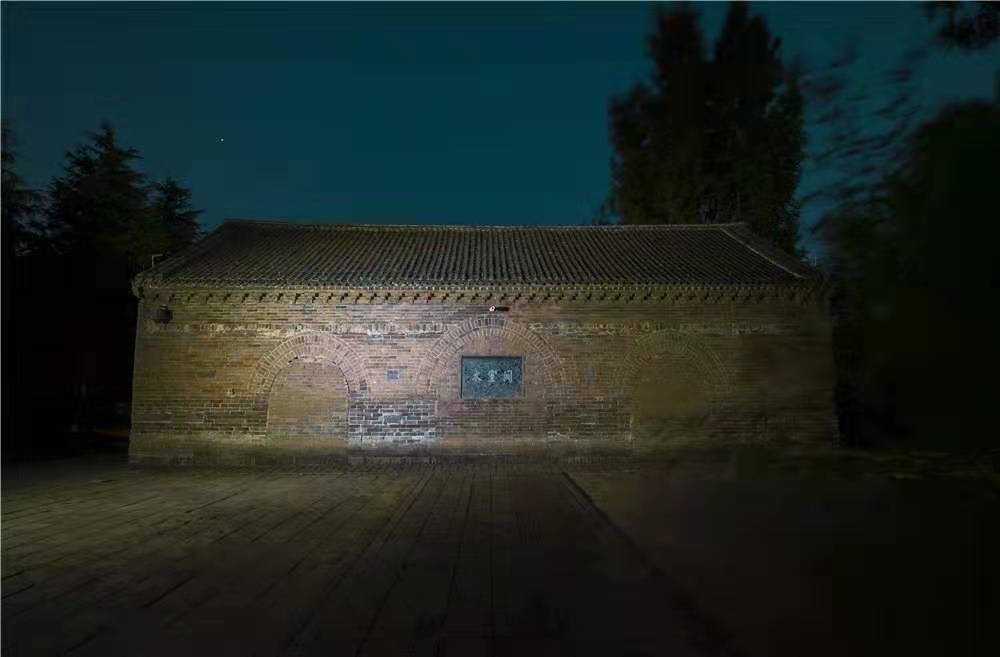

太室阙

嵩山一带原有五座石阙,即太室阙、少室阙、启母阙、灵星坛阙和许由庙阙。灵星坛阙在嵩山南麓、登封城北灵星坛前,始建年代不详,早已毁。许由庙阙在嵩山之阳、箕山山顶许由庙前,由东汉颍川郡太守朱宠建,也早毁。现存汉代三阙(太室阙、启母阙、少室阙)的建筑结构和形制大致相同,都是用方块青石垒砌而成。上面覆盖雕有板瓦、筒瓦和瓦档的象征性四阿顶。1961年,太室阙、少室阙、启母阙,被国务院公布为第一批全国重点文物保护单位。

太室阙概况:

太室阙,是位于中岳庙南约500米处,是太室山祠庙前的神道阙。《登封县志》载:太室阙为东汉元初五年(118年)阳城长吕常创建。是嵩山汉三阙中规模最高、年代最早、保存最完整的一座石阙。

太室阙凿石砌成,分东西两阙,阙的现存高度为3米,宽2米,厚0.7米,两半阙间距7米。在当时堪称高大,体现了秦汉时期气势恢宏的民族文化。两阙的结构完全相同,由阙基、阙身、阙顶三部分组成。每阙又分正阙和子阙,正阙和子阙阙身连成一体,从立面看正阙高,子阙低;正阙在内,子阙在外。阙身的石面除了镌刻有铭文外,其余都是以石块为单位雕刻画像。

太室阙是我国现存最早的庙阙,是古代祭祀太室山神的重要实物见证,是中国古代祭祀礼制建筑的典范之一。太室阙与中岳庙结合的位置、造阙的形式、画像内容与营造技术反映了汉代礼制建筑的初创制度。阙与神庙基址关系的形成,汉三阙为中国唯一的现存例证。

太室阙艺术价值:

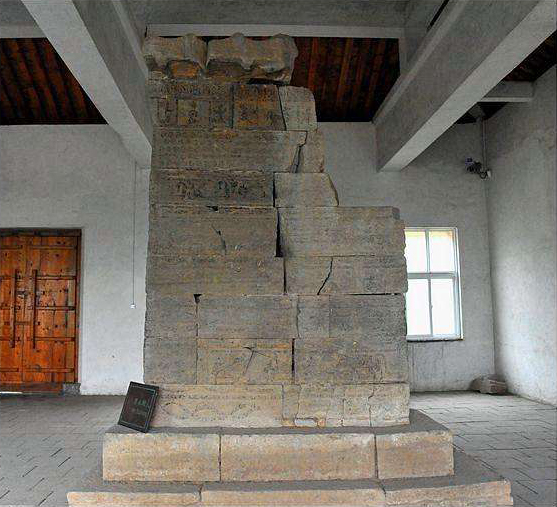

阙身用长方形石块垒砌而成,共砌成八层,阙的上部用巨石雕砌成出檐四阿顶,南面刻有“中岳泰室阳城口口口”九个大字,分为三行,字体为篆书。题额下面刻有铭文,主要是赞颂中岳神君的灵应和吕常等人建阙的缘由。除第三、四两行为十字外,其余各行为九字,字体为八分隶书。铭文下层有字三十余行,字体有篆有隶,但有部分字体又似隶体。总的来说,笔画已“变圆为方,削繁成简”,运笔中保留有明显的篆书意味,这可能是汉代篆隶参半的一种书法。

阙身四面用平雕的方法刻出了人物、车骑出行、马戏、舞剑以及动物等画像五十余幅,艺术风格浑朴古拙气势深沉,反映了古代劳动人民在艺术创作上的辉煌成就,再现了汉代贵族的生活场面,为今天研究汉代文化提供了很好的实物材料。

启母阙

嵩山万岁峰下有块巨石,高10米,人称启母石。

这块石头,传说与大禹有关。《淮南子》中记述了大禹治水的故事:禹王来到嵩山洽水,为打通镮辕山,他化为熊凿山开路,叫妻子涂山氏听到鼓声就去送饭。一日,禹化熊推山岩,岩倒,石误中鼓。听到鼓声,涂山氏赶去送饭,看到自己的丈夫竟竞是一头熊,便丢下饭篮,羞愧而去,至太室山下跌倒,化作一块巨石。禹王追来看到巨石,想起妻子十月怀胎,还未分娩,大为悲痛,连喊:“还我孩子,还我孩子。”突然,轰的一声,石破,从石的北方蹦出一子,此子即为启。人们为纪念启的母亲,生启的石头被尊称为“启母石”。透过“启母石”这一神话传说,我们从中可以看到夏部族祖先崇拜以及祭祀生殖之神的习俗。

西汉时期因启母石而建启母庙,东汉延光二年(123年),颍川太守朱宠在庙前立了庙阙,叫“启母阙“。启母庙早毁,唯阙独存。

启母阙概况:

启母阙位于太室山万岁峰下,汉代启母庙旧址前面。《登封县志》载:启母阙为东汉安帝延光二年(123年)颍川太守朱宠创建。

启母阙的结构和太室阙基本相同,规模较太室阙稍大,石质粗劣,风化程度也较太室阙严重。阙身高约3.18米,宽210米,厚0.7米,两半阙间距68米。阙身用长方形石块垒砌而成,上面有小篆体的长篇铭文,记述了夏禹及其父亲鲧治水的故事,赞颂了夏禹治水的功绩和三过家门而不入的忘我精神。字体遒劲俊逸,是汉代书法中的精品,一直为国内外金石学家所推崇。《金石考》载:阙的下部是东汉熹平四年(175年)中郎将堂溪典所书《请雨铭》,字体为八分隶书,大部分已经剥落。

启母阙的艺术价值

阙身的四周雕刻有表现宴、车马出行、百戏、蹴鞠、驯象、斗鸡、犬逐兔、虎扑鹿以及“大禹化熊”“郭巨理儿”等历史故事的画像六十余幅。其中的蹴鞠图,刻画了一个头挽高髻的女子,她双足跳起,正在踢球舞动的长袖轻盈飘扬。女子两旁各站立一人,击鼓伴奏再现了汉代意鞠运动的真实场面。

少室阙

涂山娇死后,涂山娇之妹涂山姚,深为大禹治水公而忘私的行为所感动,跋山涉水来到嵩山,嫁给大禹,协助大禹继续治水,造福于民。人们感恩于涂山娇、涂山姚姐妹的功德,就把嵩山东边的山叫“太室山”,把西边的山叫“少室山”,“太”为大、“少”为小的意思。后来人们为少姨涂山姚建庙,庙前立“少室阙”。

少室阙概况

少室阙在少室山阴、邢家铺西面的少姨庙旧址前面。少室阙是汉代少室山庙的神道阙,是少室山庙的象征性大门。建于东汉延光二年(123年)前后。少室阙保存较为完整,东西两阙的结构基本相同,阙高3.73米,宽2.10米,厚0.7米,两阙间距76米。西半阙有阴刻题额,题额北向,额文为“少室神道之阙”六个篆字。额文刻字长11厘米,阔7.7厘米。西侧刻字,字径4.7厘米,为篆书。

少室东半阙北壁的画像下面有铭文,题铭刻字处高33厘米,字径4厘米,为八分隶书。共有四行,每行六字,但这些铭文和其他刻字因风化严重,能识者甚少。

少室阙是古代祭祀少室山神的重要实物见证,也是中国古代祭祀礼制建筑的典范之一。

少室阙的艺术价值

阙壁的四周用减地平雕刻法雕成的彩画,共计六十余幅,这些画的主要内容有犬逐兔、赛马、蹴鞠、射猎斗鸡、角力、排俑、逐兽、牧马、虎扑鹿、车马出行、群鹤捉鱼、兽头衔环、双兽争食、羊头以及山水等图案。比较突出的有马戏图、比翼鸟图、羽人图等。

马戏图:马戏图雕刻有两匹骏马,骏马腾空飞驰,前一匹马鞍上有一名挽双丫髻的少女,穿着紧身衣裤倒立在马背上,后一匹马上有一女子舒展长袖随风飘扬,人体自然后倾,这些表现手法充分显示出了骏马飞奔时的情形和马戏的惊险技艺。雕刻手法十分夸张,风格则显得飘逸自然,是汉代雕刻艺术的代表作。

比翼鸟图:少室阙刻有二鸟并立,各有一翼的画像。比翼鸟来源于社会存在的禽鸟,是经过神化的吉祥物,在形象上没有过多的虚幻和雕饰,是雕工根据自己的想象和技艺高低进行创造的,让人们感到新奇和亲切。

羽人图:少室阙刻有羽人的画像。当时,人们认为要想长生,像仙人一样翱翔天界,就得像鸟儿那样身生双翼。道家这种升仙思想在我国古代封建社会里,曾产生过深远的影响,这也反映到少室阙的画像上。

(原载于2008年6月河南人民出版社《嵩山历史建筑群读本》)